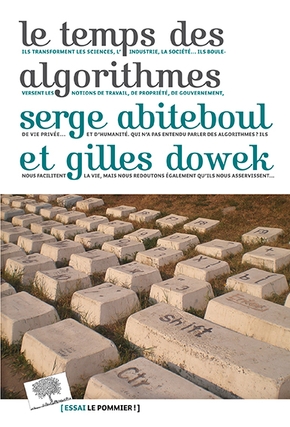

Abüeboul, S.; Dowek, G. (2017). Le temps des algorithmes. Éditions Le Pommier.

Destaques

Rui Alexandre Grácio [2024]

«(…) un algorithme est un procédé qui permet de résoudre un problème, sans avoir besoin d'inventer une solution à chaque fois». p. 11

«Les algorithmes de recommandation apprennent les liens qui unissent Purcell et Britten, sans avoir aucune expertise en histoire de la musique. Ils se contentent d'observer nos choix et d'apprendre à partir de ce qu'ils observent». p. 23

«Nous utilisons des algorithmes symboliques, depuis les débuts de l'écriture, il y a cinq mille ans. Comment se fait-il, alors, que cette notion fasse soudainement irruption dans le débat public aujourd'hui? Pour l'expliquer, nous devons nous intéresser à d'autres objets que les algorithmes: les ordinateurs et les programmes.» p. 25

«Ce ne sont plus les objets informatiques, ordinateurs, etc., qui effraient, mais le fait que ces objets « pensent ». p. 25

«(…) un ordinateur est une machine polyvalente. Plus: un ordinateur est une machine universelle, qui peut exécuter non seulement plusieurs mais tous les algorithmes symboliques possibles. C'est littéralement une «machine à tout faire». (p. 28)

«La transformation radicale du monde à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est donc pas exclusivement due à l'invention du concept d'algorithme, il y a cinq mille ans, mais à celle de machines à exécuter des algorithmes, les ordinateurs, et au développement d'une science et d'une technique, l'informatique, que cette invention a suscité». p. 29

«Pour utiliser une machine polyvalente, nous devons lui indiquer l'algorithme que nous souhaitons qu'elle exécute en le décrivant dans un langage particulier, appelé «un langage de programmation». La description d'un algorithme dans un tel langage s'appelle «un programme informatique» ou plus simplement «un programme»». p. 30

«Nous vivons donc au milieu d'un bestiaire d'ordinateurs très différents les uns des autres, qui ont transformé, chacun à sa manière, nos environnements personnels et professionnels. Mais, malgré leurs différences, ces ordinateurs restent fondamentalement la même chose: des machines universelles». p. 35

«Les modèles algorithmiques nous placent donc dans une situation paradoxale: parce qu'ils permettent d'étudier des phénomènes beaucoup plus complexes que les théories classiques, ils représentent une extension du domaine de la science. Mais, du fait de la difficulté à expliquer leurs résultats et à comparer leurs prévisions aux observations, ils représentent un possible affaiblissement de la scientificité». (p. 45)

«Fort heureusement, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne sont le plus souvent calculables. Nous rencontrons, en revanche, souvent des problèmes qui, bien que calculables, ne peuvent être résolus que par des algorithmes qui demandent des temps de calcul extravagants, et qui ne peuvent donc pas être résolus en pratique». (p. 50)

«Le mot «démontrer» a ici la même signification qu'en logique et en mathématiques». (p. 54)

«La révolution informatique apporte, elle aussi, de nouvelles manières de penser. L'ensemble de ces manières de penser est souvent désigné par le nom de «pensée informatique», ou «pensée algorithmique», ou encore «pensée computationnene», qui sont à peu près synonymes». (p. 59)

«Différents systèmes politiques: dictature, démocratie directe, démocratie représentative, etc., ne sont que différentes manières d'organiser les échanges d’informations». (p. 100)

«Cette cohabitation est aujourd'hui loin de l'être: les algorithmes sont souvent perçus comme la source de tous nos maux: disparition de métiers, restriction des libertés publiques, déshumanisation du monde, etc.». (p. 110)

«Sans cette possibilité de contestation, il est peu probable que la prise de décision par un algorithme soit un progrès, et il est certain qu'elle ne sera pas acceptée par les autres membres de la cité. Il faut donc que, dans chaque cas, une autorité, un médiateur, etc., puisse modifier la décision de l'algorithme. Et rien n'empêche que, dans certains cas, ce médiateur soit, lui aussi, un algorithme, mieux vérifié, plus complet que celui qui a pris la décision contestée». (p. 115)

«Un algorithme n'est donc pas un sujet moral et nous ne pouvons attribuer la responsabilité de ses actes, qu'aux personnes qui l'ont conçu, adapté, paramétré, choisi, déployé, utilisé, etc. La responsabilité des actes d'un algorithme incombe donc à ceux qui le conçoivent et l’utilisent». (p. 117)

«Comme l'écriture, l'alphabet et l'imprimerie, l'informatique participe donc d'un vaste mouvement d'externalisation de nos facultés intellectuelles, notamment de notre mémoire». (p. 125)

«Comme les psychanalystes, ils s'intéressent moins à la logique de nos discours, qu'aux mots que nous employons, à leurs associations, à leurs corrélations, etc. Des algorithmes prédisent ce que nous allons acheter sans même que nous en ayons conscience. Notre inconscient est aujourd'hui à portée d'algorithme, tout comme d'ailleurs un inconscient collectif encore à explorer». (p. 136)

«Ces propriétés d'équité, de transparence, d'accessibilité, de respect de la diversité, etc., ne sont pas nouvelles. Depuis des siècles, les démocraties s'efforcent, tant bien que mal, de les garantir à leurs citoyens. Les algorithmes peuvent nous permettre de les développer. Ils peuvent être plus justes que les humains, ils peuvent apporter plus de transparence dans les procédures administratives, ils peuvent offrir un traitement plus personnalisé qui tient compte de la diversité des membres de la cité. Mais ils peuvent aussi faire exactement le contraire». (p. 146)

«Mais, en abandonnant peu à peu l'idée d'une nature, c'est-à-dire d'une singularité, de l'homme, nous somme conduits à réinterroger cette idée de la fatalité de la mort». (p. 173)

«Enfin, nous savons protéger un système d'information contre les pannes en sauvegardant ses données. Ne pourrions-nous pas, de même, sauvegarder toutes les données qui constituent notre personne sur un disque et réaliser ainsi un« back-up »de nous-mêmes? Ne serions-nous pas alors devenus immortels?». (p. 174)

«Au temps des algorithmes, de nouvelles peurs sont apparues, parmi lesquelles celle que nous soyons un jour dépassés, voire asservis, par de nouveaux êtres: des transhumains favorisés par la sélection naturelle, mais aussi, plus simplement, par des ordinateurs, ou des algorithmes, plus intelligents que nous. Ce qui nous conduit à une question, que les informaticiens se posent depuis les années cinquante: un algorithme peut-il être intelligent? Cette question en appelle deux autres: que signifie l'adjectif« intelligent»? Pouvons-nous créer un être intelligent?». (p. 177)

«Marvin Minsky qui, en 1968, propose l'une des premières définitions de l'intelligence artificielle, évite soigneusement ce problème de point de vue: «L'intelligence artificielle, écrit-il, est la science de faire faire à des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence, si elles étaient faites par des humains.»». (p. 179)

«Alan Turing ne dit pas autre chose vingt ans plus tôt, quand il propose de définir l'intelligence comme la capacité à passer un test. Dans ce «test de Turing», nous voyons apparaître les prémices de la pensée informatique puisque Turing donne une définition opérationnelle, algorithmique, de l'intelligence. Nous voyons aussi que cette définition évite soigneusement de faire de l'intelligence une faculté humaine: quiconque, peut-être un algorithme, passe ce test est déclaré intelligent. En quoi consiste ce test? En la capacité de se faire passer, auprès d'un être humain, pour un autre être humain, c'est-à-dire d'être capable d'imiter l'intelligence humaine. Un avantage de cette définition est qu'elle insiste sur l'aspect phénoménologique de l'intelligence: il n'y a pas de différence entre paraître intelligent et être intelligent. Un inconvénient est qu'elle est circulaire: en définissant l'intelligence comme la capacité à imiter l'intelligence humaine, elle utilise implicitement la notion même qu'elle cherche à définir». (p. 180)

«Avec les algorithmes, Homo sapiens a enfin construit un outil à la mesure de ses aspirations, un outil qui rend possible la construction d'un monde meilleur, d'un monde plus libre, d'un monde plus juste ... s'ille choisit». (p. 190)

Última atualização em 30 de novembro de 2025